Menarik! Telaah 'Mitos Sosial' Terhadap Pemakzulan Wakil Presiden

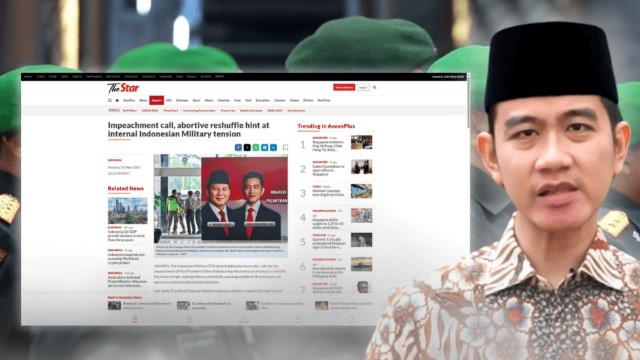

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia kembali mencuat ke ruang publik, dipicu oleh inisiatif sekelompok purnawirawan TNI yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran etika oleh sang pejabat negara.

Meskipun masih dalam tahap aspirasi, desakan ini telah menggugah reaksi beragam, termasuk dari kalangan parlemen.

Tulisan ini hendak menelaah gejala tersebut melalui kerangka teoritis mitos trauma sosial (Jalaluddin Rakhmat) dan cultural lag (William F. Ogburn & Meyer F. Nimkoff), sebagai upaya memahami dinamika sosial-politik di balik tuntutan tersebut.

Mitos Trauma: Ketakutan Kolektif terhadap Akselerasi Perubahan

Dalam Rekayasa Sosial, Jalaluddin Rakhmat mengemukakan bahwa salah satu mitos sosial yang hidup dalam masyarakat adalah bahwa perubahan selalu identik dengan trauma.

Perubahan dipersepsikan menimbulkan tekanan emosional, ketidakstabilan mental, dan keresahan kolektif.

Maka, bukan hal aneh bila perubahan politik tertentu memicu resistensi bukan karena substansinya, melainkan karena ia mengganggu tatanan psikologis dan emosional kelompok sosial tertentu.

Dalam konteks ini, wacana pemakzulan tidak dapat dilepaskan dari persepsi sebagian elite terhadap sosok wakil pemimpin nasional yang dianggap lahir dari proses yang belum sepenuhnya diterima publik secara moral.

Mitos trauma ini muncul ketika perubahan—yang membawa wajah dan metode baru dalam kekuasaan—dianggap terlalu cepat, terlalu asing, dan terlalu mengancam tatanan lama.

Cultural Lag: Ketimpangan antara Struktur dan Budaya Politik

William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff memperkenalkan konsep cultural lag, yakni kondisi ketika perubahan pada struktur kebudayaan tidak diiringi oleh perubahan dalam sistem nilai dan kebiasaan sosial masyarakat.

Indonesia pasca-reformasi 1998 telah mengalami restrukturisasi besar-besaran pada sistem politik dan ketatanegaraan.

Konstitusi diamandemen, lembaga negara ditata ulang, bahkan demokrasi elektoral pun menguat secara prosedural.

Namun, perubahan itu belum diimbangi dengan evolusi dalam budaya politik.

Norma patronase, fanatisme partisan, dan loyalitas terhadap figur masih menjadi ciri dominan.

Dalam konteks ini, kemunculan pemimpin muda di jajaran eksekutif nasional memunculkan anomali dalam budaya kekuasaan yang terbiasa dengan senioritas dan linearitas hierarkis.

Maka, bukan hanya soal hukum, yang terjadi adalah benturan antara perubahan struktural dan stagnasi budaya politik.

Krisis sebagai Konsekuensi Perubahan Sosial

Ogburn dan Nimkoff menjelaskan bahwa perubahan sosial kerap kali melahirkan krisis. Reaksi terhadap perubahan sering bersifat emosional dan disertai penolakan, terutama jika perubahan itu dirasakan mengganggu stabilitas yang sudah mapan.

Bahkan dalam banyak kasus, perubahan sosial justru memperbesar penderitaan psikologis masyarakat, memicu kecemasan, dan mendorong lahirnya gejala-gejala sosial baru.

Artikel Terkait

Makan Bergizi Gratis Berbelatung? 47 Dapur Disetop Operasi, Ini Fakta Mengerikannya

Anies Baswedan Buka Suara Soal Gugatan MK: Akhir Dinasti Politik di Indonesia?

SBY Buka Suara: Mampukah Trump & Khamenei Cegah Perang AS-Iran di 2026?

Fara UIN Suska Riau & Drama Selingkuh: Fakta Mengejutkan di Balik Kasus Kekerasan yang Viral