OLEH: FIRMAN TENDRY MASENGI

DI negeri yang mengklaim diri menuju "Modernisasi Digital”, hukum ternyata masih gagap membaca kode. Kepolisian yang sejatinya adalah benteng hukum terlihat seperti kehilangan kompas di tengah cyber masquerade: panggung di mana para aktor dunia maya menari dengan topeng-topeng anonim, sementara aparat sibuk menebak siapa di balik bayangan.

Nama “Fufufafa” menjadi simbol kegagapan itu sebuah entitas yang tak terungkap, tak tersentuh, namun menggema di ruang publik seperti hantu dalam mesin (ghost in the machine).

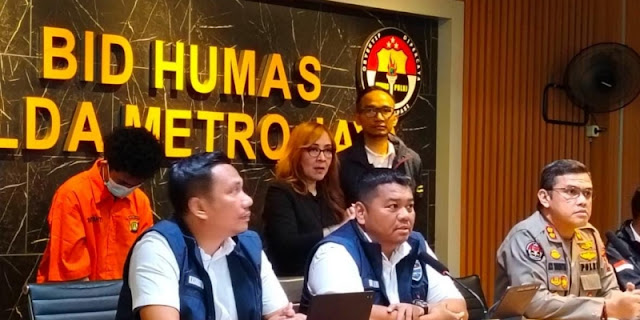

Ironisnya, di negeri yang gagal memetakan jejak Fufufafa, Kepolisian justru dengan heroik mengumumkan keberhasilan menangkap Bjorka, seorang peretas yang konon membocorkan data rahasia negara.

Namun sejarah kecil di ruang siber mencatat, Bjorka hanyalah satu dari banyak “nama sandi” yang menjadi mitos penegakan digital: sebuah teater kebanggaan palsu yang dikemas dalam narasi law enforcement drama, agar publik percaya bahwa negara masih berdaulat atas ruang maya. Padahal, digital sovereignty kita sebenarnya rapuh, seperti sistem keamanan yang berlubang oleh tangan-tangan sendiri.

Dalam lanskap cyber law, kedaulatan digital seharusnya bertumpu pada transparency, accountability, and proportionality. Namun yang terjadi justru sebaliknya: hukum berubah menjadi alat spektakel (lawfare spectacle).

Kasus Bjorka dijadikan panggung pembuktian semu bahwa negara mampu menegakkan hukum, meskipun yang ditangkap bukanlah dalang sebenarnya, melainkan figuran yang mudah dikorbankan untuk menciptakan efek psikologis: techno-anxiety.

Masyarakat dipaksa percaya bahwa ancaman digital telah dikendalikan, sementara epistemic chaos kekacauan pengetahuan tentang siapa pelaku sebenarnya terus dipelihara agar rasa takut tetap hidup. Ini bukan sekadar kegagapan teknologi, tetapi juga kegagapan epistemik: negara tak tahu, dan sekaligus tak mau tahu, kebenaran yang mengancam wajahnya sendiri.

Dalam konsideran hukum, Pasal 1 angka (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun hukum macam apa yang lahir dari kebingungan algoritmik? Ketika aparat sibuk menuduh bayangan, ketika penyelidikan bergeser menjadi trial by press conference, ketika siber dijadikan ruang teatrikal untuk mengalihkan sorotan dari korupsi data dan kolusi digital maka yang tersisa hanyalah simulacra of justice: citra keadilan yang meniru dirinya sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang seharusnya menjamin keamanan dan kebebasan digital, justru sering dipakai sebagai digital bludgeon, alat pemukul terhadap mereka yang salah bicara, bukan mereka yang salah mencuri.

Dalam konteks ini, kegagalan mengungkap Fufufafa bukan hanya kegagalan teknis, tapi kegagalan ideologis: negara tak berdaulat dalam ruang data, hanya berdaulat dalam narasi.

Lantas, mengapa Bjorka bisa ditangkap dan Fufufafa tidak? Karena yang pertama diduga menantang sistem keamanan negara sementara yang kedua hanya menantang narasi dan menghinakan kemanusiaan serta punya jejaring kuasa.

Negara tidak mau menindak yang menciptakan kekacauan opini yang menghinakan kemanusiaan tapi bergerak tangkas menghadapi yang diduga menciptakan kekacauan infrastruktur data. Polisi akhirnya lebih seperti narrative enforcer ketimbang law enforcer. Mereka menjaga ilusi keamanan, bukan substansi keadilan.

Inilah era post-truth policing, di mana penegakan hukum lebih sering tampil sebagai psycho-political performance daripada tindakan rasional yang berbasis due process of law. Publik hanya disuguhi drama digital, sementara akar persoalan tetap tersembunyi: lemahnya tata kelola data nasional, bocornya otoritas siber, dan korupnya mentalitas institusional yang lebih suka menjinakkan rumor ketimbang menantang realitas.

Kita hidup di zaman ketika cyber justice digantikan oleh cyber propaganda. Negara bicara tentang keamanan digital, tapi lupa menegakkan digital ethics. Fufufafa menjadi simbol bahwa bahkan dalam dunia tanpa wajah, kebenaran masih bisa bersembunyi dari hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke arah suara yang berisik.

Dan mungkin, seperti dalam puisi ironis dunia maya:

“Negara mencari pelaku, tapi lupa mencari dirinya sendiri.”

Sebab dalam teater besar penegakan hukum digital ini, polisi bukan lagi penyelidik mereka hanyalah sutradara yang takut pada naskah yang mereka tulis sendiri.

Hal terpedih dan mengenaskan yang dialami kepolisian hari ini adalah Bjorka merupakan korban salah tangkap.

Penulis adalah Advokat dan Aktivis 98

Artikel Terkait

Pembina Pramuka Cikarang Diduga Perkosa Siswi Berulang Kali, Modusnya Mengejutkan!

Geger! Pria di Gowa Diduga Rudapaksa Mertua Sendiri, Ditangkap Usai Bersembunyi di Plafon

Ko Erwin Diburu Bareskrim: Inikah Bandar Narkoba yang Biayai Mantan Kapolres Bima?

Motif Cinta Ditolak, Pelaku Bacok Mahasiswi UIN Suska Riau Terancam 12 Tahun Penjara!